イドカバネット > TVでよく紹介される洗濯物を早く乾かすコツ!その基本原理はこれだ

きれい

2016/06/21

TVでよく紹介される洗濯物を早く乾かすコツ!その基本原理はこれだ

梅雨のこの時期、長雨が続くと洗濯ものが乾かなくなります。

それを取り上げて、いろいろハウツーを伝授する企画がございます。中にはびっくりするような方法もありますが、元をただせば基本理論は皆同じです。

では、改めて洗濯ものの乾燥に関しての、基本理論を紹介いたします。

下に続く

洗濯ものを乾燥させる要因は次の通りです。

①温度 →高いほど乾燥が早い

②湿度 →低いほど早く乾く

③風力 →空気が循環、風速が早いほどよく乾く

④表面積→洗濯物を大きく広げるだけ早く乾く

気温が高く空気が乾燥していれば、よく乾くのは当然ですが、その条件がそろわない状況では、それを補う方法が必要です。

ではそれに関して、まずは空気の循環から説明いたしましょう。

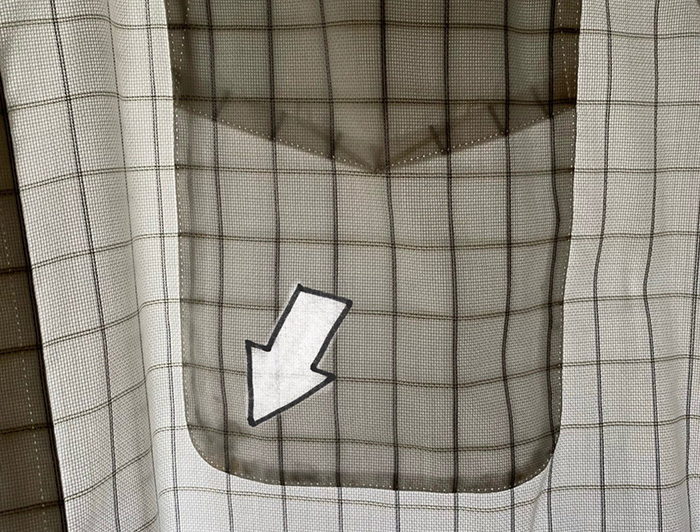

洗濯物の繊維に含まれる水分が蒸発して、洗濯物の表面にある空気に水分の被膜を作ります。このままだと、洗濯物の表面の空気は高い湿度のままになるので、更なる繊維からの水分は蒸発しにくくなります。

ところが空気が循環して、洗濯物の表面の空気が入れ替わると、繊維から再び水分が蒸発してきます。洗濯物の水分が内部から表面に移動して、そして新たに蒸気となり放出されます。

これが繰り返されると、良好な乾燥を得られることになります。また温度や湿度の環境が悪くても、それを補完する働きを得られるでしょう。

そこで一番効率よく乾く空気の流れは、洗濯物の表面の水蒸気を吹き飛ばす「水平方向」の流れです。

表面積を広く干すというのは、この空気の流れを効率よく得るために、二重・三重に折り曲げることはさけるべきということです。更に、風を当ててはためくほどになると、繊維の内部の水分が、そのはためく運動により表面に押し出されて、その動きによりよく乾くことになります。

扇風機などの使用も、とても理に適っております。

これからの季節は、気温は上がりますが湿度も高くなり、それがネックになります。特に部屋干しの場合は、先程述べたような空気の流れは、サーキュレーター等の使用外では、窓を開けられるなどの環境がないとまずは望めません。

ですが、乾燥の四つの要因を理解しておれば、いろいろと工夫も出来るのではないでしょうか。

例えば、部屋の空気の流れを考えて、できるだけ部屋の真ん中に干すとか、洗濯物の表面積を得るために干し方を工夫するなど、結局メディアで紹介されるノウハウも基本は同じだと思います。

乾燥に関連して、もう一つ気になる事があります。

洗濯脱水機での脱水は、Maxでおおよそ50%水分が脱水できると言われています。(機械や繊維により、脱水には差が出ます)

繊維をいつまでも湿った状態で置いておくと、伸び・縮み・ねじれの原因になり型崩れを起こす可能性があり、また気温の高い中では菌やカビの繁殖が懸念されます。

洗濯で脱水終了後は、必ず速やかに形を整のえて乾燥しましょう。何かと忙しい中、これが出来ないことが意外と多いようですが、洗濯層の匂い移りが発生することもございます。

それを取り上げて、いろいろハウツーを伝授する企画がございます。中にはびっくりするような方法もありますが、元をただせば基本理論は皆同じです。

では、改めて洗濯ものの乾燥に関しての、基本理論を紹介いたします。

下に続く

電車内や人混みなど

マスク着用を気にする場面など「エチケット用」として最適

呼吸がしやすく、蒸れないクールエアマスク「Be*AIR」

洗濯ものを乾燥させる要因は次の通りです。

①温度 →高いほど乾燥が早い

②湿度 →低いほど早く乾く

③風力 →空気が循環、風速が早いほどよく乾く

④表面積→洗濯物を大きく広げるだけ早く乾く

気温が高く空気が乾燥していれば、よく乾くのは当然ですが、その条件がそろわない状況では、それを補う方法が必要です。

ではそれに関して、まずは空気の循環から説明いたしましょう。

洗濯物の繊維に含まれる水分が蒸発して、洗濯物の表面にある空気に水分の被膜を作ります。このままだと、洗濯物の表面の空気は高い湿度のままになるので、更なる繊維からの水分は蒸発しにくくなります。

ところが空気が循環して、洗濯物の表面の空気が入れ替わると、繊維から再び水分が蒸発してきます。洗濯物の水分が内部から表面に移動して、そして新たに蒸気となり放出されます。

これが繰り返されると、良好な乾燥を得られることになります。また温度や湿度の環境が悪くても、それを補完する働きを得られるでしょう。

そこで一番効率よく乾く空気の流れは、洗濯物の表面の水蒸気を吹き飛ばす「水平方向」の流れです。

表面積を広く干すというのは、この空気の流れを効率よく得るために、二重・三重に折り曲げることはさけるべきということです。更に、風を当ててはためくほどになると、繊維の内部の水分が、そのはためく運動により表面に押し出されて、その動きによりよく乾くことになります。

扇風機などの使用も、とても理に適っております。

これからの季節は、気温は上がりますが湿度も高くなり、それがネックになります。特に部屋干しの場合は、先程述べたような空気の流れは、サーキュレーター等の使用外では、窓を開けられるなどの環境がないとまずは望めません。

ですが、乾燥の四つの要因を理解しておれば、いろいろと工夫も出来るのではないでしょうか。

例えば、部屋の空気の流れを考えて、できるだけ部屋の真ん中に干すとか、洗濯物の表面積を得るために干し方を工夫するなど、結局メディアで紹介されるノウハウも基本は同じだと思います。

乾燥に関連して、もう一つ気になる事があります。

洗濯脱水機での脱水は、Maxでおおよそ50%水分が脱水できると言われています。(機械や繊維により、脱水には差が出ます)

繊維をいつまでも湿った状態で置いておくと、伸び・縮み・ねじれの原因になり型崩れを起こす可能性があり、また気温の高い中では菌やカビの繁殖が懸念されます。

洗濯で脱水終了後は、必ず速やかに形を整のえて乾燥しましょう。何かと忙しい中、これが出来ないことが意外と多いようですが、洗濯層の匂い移りが発生することもございます。

(文/Takeshi Tsukiyama)

TAKESHI TSUKIYAMAの最新記事

-

ノロウイルスの二次感染を防ぐ、嘔吐物が付着した物の処置・お洗濯方法

2017/10/25

2017/10/25 -

しみ抜きを依頼される前に、しみ抜きの現場からお客様にお伝えしたいこと

2017/10/14

2017/10/14 -

体内からでなく外部から目に見えない汚れが付着するメカニズム

2017/10/01

2017/10/01 -

衣類の機能性における表示について

2017/09/17

2017/09/17 -

ドライクリーニングの優位性を知れば、あなたの洋服が綺麗で長持ちに!

2017/09/05

2017/09/05 -

たまごの黄身は界面活性剤の役割⁉︎ イオンになる物質とならない物質

2017/08/22

2017/08/22 -

しみ抜きのワンポイントアドバイス(パート3) 何故 漂白剤を使うのか

2017/08/09

2017/08/09 -

しみ抜きのワンポイントアドバイス(パート2)汚れとシミの違いとは?

2017/07/28

2017/07/28 -

繊維別でわかりやすい しみ抜きのワンポイントアドバイス!

2017/07/15

2017/07/15 -

洋服や繊維製品を購入するときに注意して見るべき!原産国の不当表示

2017/07/02

2017/07/02

イドカバネットは

衣類やお洗濯・お掃除など日常生活にまつわる情報を毎日お届けしています

気に入ったらFACEBOOKやTwitterから更新情報を入手してね

Facebookで更新情報をチェック!

関連記事

記事ランキング

-

食べ物や飲み物を洋服にこぼした時の適切な対処法

2017/12/08

2017/12/08 -

今年の大掃除 「生産性向上宣言」その1・ガスレンジ編

2017/12/07

2017/12/07 -

ウールやシルクなど、プロが教えるデリケート衣類の洗い方

2017/12/05

2017/12/05 -

汗やニオイがつきやすい冬のストール・マフラーの手洗い洗濯方法

2017/12/04

2017/12/04 -

洋服をしまう前にクリーニングする理由は ドライクリーニングと水洗いの特性

2017/11/04

2017/11/04 -

ゴシゴシ体を洗っている方は要注意!肌に優しい入浴の豆知識

2017/10/24

2017/10/24 -

柔軟剤を入れているのに何故かゴワゴワする 原因はこれだ!!

2017/10/22

2017/10/22 -

アイロンがけが超ラクになるシャツの洗濯テクニック!

2017/09/11

2017/09/11 -

洗濯しても取れないTシャツやタオルの嫌な臭いを取り除く方法

2017/08/28

2017/08/28 -

たたむ方が良い・たたまない方が良い衣類の見分け方

2017/08/21

2017/08/21

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス

GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス 今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ!

今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ! 洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策

洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策 乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ!

乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ! これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法

これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法 結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた

結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた 面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法

面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法 こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯”

こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯” 色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」

色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」 痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1

痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1 ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」

ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」 洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を

洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を 型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの?

型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの? 実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか?

実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか? つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」

つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」 エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには

エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法

ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法 100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方

100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方 荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ

荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ