イドカバネット > ドライクリーニングの優位性を知れば、あなたの洋服が綺麗で長持ちに!

きれい

2017/09/05

ドライクリーニングの優位性を知れば、あなたの洋服が綺麗で長持ちに!

ドライクリーニングの優位性

家庭洗濯とは水洗いのことであり、水洗いとは手洗いや洗濯機の使用に関わらず、水を使用して洗う限り水洗いに分類されます。

使用される洗剤や薬剤に「ドライ」の表記があろうとも、その洗剤・薬剤を水で溶かした洗浄液で洗う限り水洗いであるには違いなく、「ドライ」と呼ぶは商品名と認識するのが妥当でしょう。

従ってドライクリーニングが出来るのは、認可を受けたクリーニング所だけなのですが、そもそも何故ドライクリーニングが必要なのでしょうか。よく言われるのは、ウール・シルクなど水洗いでは縮みや型崩・シワの潜在化などが発生してしまうために、繊維にダメージを与えないためのドライクリーニングの必要性です。

着物などの和裁はときほどく(分解)することを前提としており、和服は分解して洗うことができます。正絹が洗いで縮んでも、反物の状態にして「ゆのし」と呼ばれる蒸気をあてて引っ張り伸ばして元の状態に戻し、そして再び和裁で着物に縫い直しする、素晴らしい和服文化があります。

下に続く

宅配・保管クリーニング(ラクリ)

それに対して洋服は、人体の体型に合わせた立体的に服地を裁断して、体型に合わせたカーブを描くように縫製されます。従って洋服はシルエットが美しく、その文化を育んできました。しかし問題は、その服地の素材が天然繊維で、水洗いすると縮みや型崩れ、シワの発生で切られる状態でなくなる事で、実際に19世紀前半まで、ヨーロッパではジャケットなどのアウターは、洗う発想さえ無かったと言われます。

それが洗濯可能になったのは、取りも直さずドライクリーニングの発明でした。

その発明のエピソードは、19世紀の中ごろに、たまたまジャケットについたテレピン油を拭き取ったら、その部分がキレイになったとか、テーブルクロスにランプ油をこぼしたので拭き取ったところ、その個所がキレイになったなど諸説あります。

いずれにしろ、偶発的に油が付着して、それを拭き取ったところ汚れが取れたことと、拭き取った個所の繊維に、縮みやシワの発生などの変化が無かった事、それが洗濯への応用とつながり、洋服が洗濯できるエポックとなったのです。

ここにドライクリーニングが登場しました。そして1855年のパリ万博で紹介され、その後は、驚くほどの速さで世界中に広まりました。

日本でも1859年に横浜で「西洋洗濯屋」として開業されており、その広まりの勢いを物語っております。

今まで洗えなかったスーツが、ドライクリーニングにより洗えるようになった。ドライクリーニングの発明は人々にどれ程の感動と、それからの生活の変化の影響があったのでしょうか。そう想像してみると、本当に素晴らしい発明だったと思います。

時代を現在に戻しましょう。

現在の日本のドライクリーニングでは、その多くが石油系のドライ溶剤を使用しています。石油系ドライ溶剤以外には、フッ素や塩素・臭素が構成する物質のハロゲン系ドライクリーニングと、シリコン類のドライ溶剤を使用するシリコン系ドライクリーニングが、日本で使用される主なドライクリーニングです。

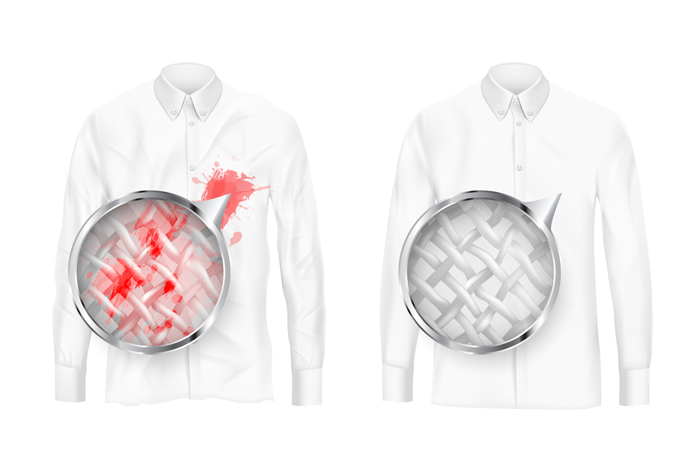

それぞれ特徴がありますが、どれも水のように繊維を膨張させることが無いので、ウールやシルクなどの天然繊維を傷めず、縮みやシワの発生が最低限に抑えられるのです。

しかし疎水性(水に溶けない)であるかために、汗などの水溶性の汚れに対しては脆弱であることは否めません。

それは今後のドライクーニングの課題であるとともに、現在でもウエットクリーニングなどそれを補完する技術が進化しております。

ドライクリーニング用のソープ(洗剤)なども進化しており、今後の技術革新を大いに期待しております。

ドライクリーニングのもつ優位性を理解することにより、より質の高い消費生活になる事と確信します。

家庭洗濯とは水洗いのことであり、水洗いとは手洗いや洗濯機の使用に関わらず、水を使用して洗う限り水洗いに分類されます。

使用される洗剤や薬剤に「ドライ」の表記があろうとも、その洗剤・薬剤を水で溶かした洗浄液で洗う限り水洗いであるには違いなく、「ドライ」と呼ぶは商品名と認識するのが妥当でしょう。

従ってドライクリーニングが出来るのは、認可を受けたクリーニング所だけなのですが、そもそも何故ドライクリーニングが必要なのでしょうか。よく言われるのは、ウール・シルクなど水洗いでは縮みや型崩・シワの潜在化などが発生してしまうために、繊維にダメージを与えないためのドライクリーニングの必要性です。

着物などの和裁はときほどく(分解)することを前提としており、和服は分解して洗うことができます。正絹が洗いで縮んでも、反物の状態にして「ゆのし」と呼ばれる蒸気をあてて引っ張り伸ばして元の状態に戻し、そして再び和裁で着物に縫い直しする、素晴らしい和服文化があります。

下に続く

電車内や人混みなど

マスク着用を気にする場面など「エチケット用」として最適

呼吸がしやすく、蒸れないクールエアマスク「Be*AIR」

宅配・保管クリーニング(ラクリ)

それに対して洋服は、人体の体型に合わせた立体的に服地を裁断して、体型に合わせたカーブを描くように縫製されます。従って洋服はシルエットが美しく、その文化を育んできました。しかし問題は、その服地の素材が天然繊維で、水洗いすると縮みや型崩れ、シワの発生で切られる状態でなくなる事で、実際に19世紀前半まで、ヨーロッパではジャケットなどのアウターは、洗う発想さえ無かったと言われます。

それが洗濯可能になったのは、取りも直さずドライクリーニングの発明でした。

その発明のエピソードは、19世紀の中ごろに、たまたまジャケットについたテレピン油を拭き取ったら、その部分がキレイになったとか、テーブルクロスにランプ油をこぼしたので拭き取ったところ、その個所がキレイになったなど諸説あります。

いずれにしろ、偶発的に油が付着して、それを拭き取ったところ汚れが取れたことと、拭き取った個所の繊維に、縮みやシワの発生などの変化が無かった事、それが洗濯への応用とつながり、洋服が洗濯できるエポックとなったのです。

ここにドライクリーニングが登場しました。そして1855年のパリ万博で紹介され、その後は、驚くほどの速さで世界中に広まりました。

日本でも1859年に横浜で「西洋洗濯屋」として開業されており、その広まりの勢いを物語っております。

今まで洗えなかったスーツが、ドライクリーニングにより洗えるようになった。ドライクリーニングの発明は人々にどれ程の感動と、それからの生活の変化の影響があったのでしょうか。そう想像してみると、本当に素晴らしい発明だったと思います。

時代を現在に戻しましょう。

現在の日本のドライクリーニングでは、その多くが石油系のドライ溶剤を使用しています。石油系ドライ溶剤以外には、フッ素や塩素・臭素が構成する物質のハロゲン系ドライクリーニングと、シリコン類のドライ溶剤を使用するシリコン系ドライクリーニングが、日本で使用される主なドライクリーニングです。

それぞれ特徴がありますが、どれも水のように繊維を膨張させることが無いので、ウールやシルクなどの天然繊維を傷めず、縮みやシワの発生が最低限に抑えられるのです。

しかし疎水性(水に溶けない)であるかために、汗などの水溶性の汚れに対しては脆弱であることは否めません。

それは今後のドライクーニングの課題であるとともに、現在でもウエットクリーニングなどそれを補完する技術が進化しております。

ドライクリーニング用のソープ(洗剤)なども進化しており、今後の技術革新を大いに期待しております。

ドライクリーニングのもつ優位性を理解することにより、より質の高い消費生活になる事と確信します。

(文/Takeshi Tsukiyama)

TAKESHI TSUKIYAMAの最新記事

-

ノロウイルスの二次感染を防ぐ、嘔吐物が付着した物の処置・お洗濯方法

2017/10/25

2017/10/25 -

しみ抜きを依頼される前に、しみ抜きの現場からお客様にお伝えしたいこと

2017/10/14

2017/10/14 -

体内からでなく外部から目に見えない汚れが付着するメカニズム

2017/10/01

2017/10/01 -

衣類の機能性における表示について

2017/09/17

2017/09/17 -

ドライクリーニングの優位性を知れば、あなたの洋服が綺麗で長持ちに!

2017/09/05

2017/09/05 -

たまごの黄身は界面活性剤の役割⁉︎ イオンになる物質とならない物質

2017/08/22

2017/08/22 -

しみ抜きのワンポイントアドバイス(パート3) 何故 漂白剤を使うのか

2017/08/09

2017/08/09 -

しみ抜きのワンポイントアドバイス(パート2)汚れとシミの違いとは?

2017/07/28

2017/07/28 -

繊維別でわかりやすい しみ抜きのワンポイントアドバイス!

2017/07/15

2017/07/15 -

洋服や繊維製品を購入するときに注意して見るべき!原産国の不当表示

2017/07/02

2017/07/02

イドカバネットは

衣類やお洗濯・お掃除など日常生活にまつわる情報を毎日お届けしています

気に入ったらFACEBOOKやTwitterから更新情報を入手してね

Facebookで更新情報をチェック!

関連記事

記事ランキング

-

食べ物や飲み物を洋服にこぼした時の適切な対処法

2017/12/08

2017/12/08 -

今年の大掃除 「生産性向上宣言」その1・ガスレンジ編

2017/12/07

2017/12/07 -

ウールやシルクなど、プロが教えるデリケート衣類の洗い方

2017/12/05

2017/12/05 -

汗やニオイがつきやすい冬のストール・マフラーの手洗い洗濯方法

2017/12/04

2017/12/04 -

洋服をしまう前にクリーニングする理由は ドライクリーニングと水洗いの特性

2017/11/04

2017/11/04 -

ゴシゴシ体を洗っている方は要注意!肌に優しい入浴の豆知識

2017/10/24

2017/10/24 -

柔軟剤を入れているのに何故かゴワゴワする 原因はこれだ!!

2017/10/22

2017/10/22 -

アイロンがけが超ラクになるシャツの洗濯テクニック!

2017/09/11

2017/09/11 -

洗濯しても取れないTシャツやタオルの嫌な臭いを取り除く方法

2017/08/28

2017/08/28 -

たたむ方が良い・たたまない方が良い衣類の見分け方

2017/08/21

2017/08/21

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス

GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス 今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ!

今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ! 洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策

洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策 乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ!

乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ! これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法

これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法 結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた

結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた 面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法

面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法 こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯”

こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯” 色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」

色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」 痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1

痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1 ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」

ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」 洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を

洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を 型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの?

型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの? 実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか?

実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか? つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」

つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」 エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには

エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法

ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法 100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方

100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方 荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ

荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ