家の中だけでなく、通勤車中にも衣類や水・食料の備蓄を

3.11 東日本大震災より6年 あの日が記憶に蘇ります。

日頃より防災意識を高め、防災用品の備蓄や水・食料の確保はもちろん、避難場所の確認・家族との話し合いなど、十分な備えを心がけなければなりません。

そして、今回は水や食料などの備蓄と合わせて衣類の備蓄、そして車中での被災を考えたいと思います。

人が生きていく上での三要素「衣食住」の重要性を考えると、まず確保しなければならないのは「衣」であることは間違いありません。

「衣食住」と書きますが、なぜ「衣」が一番最初なワケ

東北福祉大学・感性福祉研究所・

水野一枝先生による【震災時の衣服と寝具】によると

津波被害のない地域で、避難所である中学校の武道館で二晩、その後自宅に戻ってからの事例である。 震災当日の避難所での衣服は、40代女性と小学生2名を示した。震災当日の仙台市は雪が降っており、外気温は0~-0.4℃だった。

避難所内にはストーブが1台であり、緊急地震速報のたびに切る状態で低温だった。夜間はストーブを消していた。

外で過ごす場合と同じ服装で避難所内にいたので、重ね着をし、コートを着用していた。 避難所では着替える場所もなく、日中着用していたもので就寝し、翌日も着替えることはできなかった。小学生が大人用の衣類を着用しているのは、小学校での避難の際にコートを着ることができなかったためである。

避難所が武道館だったため、もともと備えてある柔道用の畳が敷かれ、防寒シートは数枚提供されたが、全員には到底渡らない枚数だった。毛布や衣類の提供は全くなかった。

「毛布・衣類の提供は全くなかった」

衣類や寝具の確保の大切さがよくわかる文献です。

下に続く

電車内や人混みなど

マスク着用を気にする場面など「エチケット用」として最適

呼吸がしやすく、蒸れないクールエアマスク「Be*AIR」

宅配・保管クリーニング(ラクリ)

水や食料だけでなく衣類の備蓄を

洗濯ができる環境まで避難所が充実してくるのは、かなりの日数を必要としますし、真冬での被災で不十分な衣生活は、命の危険を伴います。

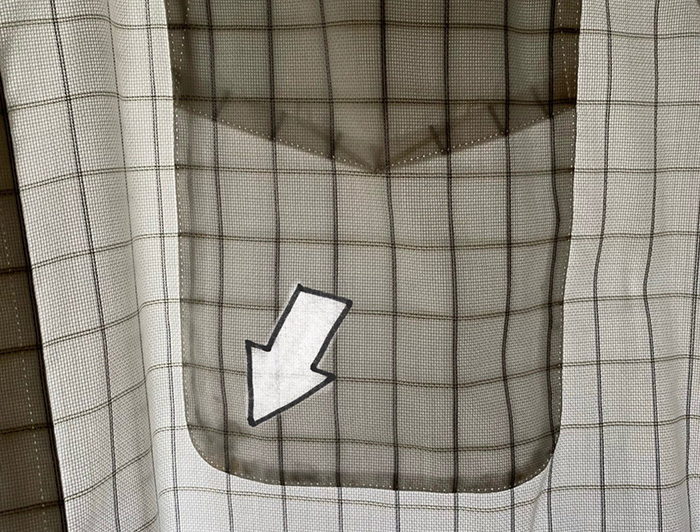

そこで、会社勤めの方は会社内のロッカーなどに、車通勤の方は車内のトランクに、2〜3日分の衣類の備蓄を行なってください。

車中には毛布一枚は必ず入れるように。そして日頃から、ペットボトルの水を備蓄し、どのような場所で被災しても命をつなげるようにしてください。

衣類備蓄の必要量は

シャツ類(Tシャツ)などを2枚

パンツ・靴下などの下着類2枚

ジャージ類上下を1セット

冬場はさらに

防寒インナーの上下1枚

マフラー類や着古したダウンジャケットなどの防寒着を備えておきましょう。

これらを衣類圧縮袋に入れ、空気を完全に抜き備蓄すると、車中の湿気によるカビの予防にもつながります。

寝具類は毛布一枚は常時必ず備蓄し、冬場は防寒シートを1枚あると寒さをしのぐことができます。

寝袋があるとベストですが、持っておられない方も多いかと思います。毛布は2枚あると、敷きにも一枚使うことができます。

このほかに車中備蓄として

・簡易トイレを10枚

・大型ゴミ袋10枚

・新聞紙数日分

を入れておく必要もあります。

車の中での食料と水の備蓄

車内は夏場になると高温になります。スーパー・コンビニなどで売られているペットボトルの水では、そのペットボトルは高温により変質・変性してしまいますし、水自体が殺菌処理されておりませんので、高温による菌の繁殖も心配です。

そこで、車の中で備蓄すべき水は「災害備蓄水」という高温での殺菌した水をそのまま高温充填した5年〜10年の保存期間を保持する水でなければなりません。

高温でも変質・変性しない耐熱ペットボトルに充填されておりますので高温下での保存にも耐え、かつ、一度高温殺菌して充填されている水ですので安心です。

水は飲料用として1人1日最低2リットル分。5日分の確保(10リットル)あればなんとかなると思います。

食料は、高温下でも問題ないカンパンの備蓄が良いでしょう。

自宅や職場の備蓄は充実していても、外出時・特に車内での被災時に備えている方は少ないです。

直ちに、衣類と食料の備蓄をしてください。

関 誠(Makoto Seki) 関 誠(Makoto Seki)ゼンドラ株式会社・代表取締役 クリーニング・テキスタイルレンタル業界の専門新聞社。当サイト「イドカバネット」の運営を行ないながら、洗濯の楽しさ・クリーニングの素晴らしさを伝える。最近は、洗濯サービスと他業とのコラボレーションを研究し全国を奔走している。 オフィシャルサイト http://www.zendora.co.jp |

関誠の最新記事

-

おしゃれに浴衣を着こなすには、日頃のメンテナンス(クリーニング・洗濯)が大切ですよ

2021/07/05

2021/07/05 -

うさぎとせんたくとシルバーみがき(1)

2021/06/23

2021/06/23 -

お風呂場の排水溝のカビと、カラスが盗む小学校の石けんとの意外な関係

2021/06/11

2021/06/11 -

寝苦しくなってきたら要注意!ふとんの汗汚れやダニは丸洗いでスッキリ

2021/06/01

2021/06/01 -

梅雨時期のお洗濯に一手間でレベルアップ!部屋干し臭の対処法

2021/05/20

2021/05/20 -

ブラウスのエリを黄色くさせない効果的な汚れ落とし方法

2021/05/10

2021/05/10 -

誰でも簡単!おうちの洗濯機で洗うスニーカークリーニング

2018/10/01

2018/10/01 -

しまった!鍵交換か!? 鍵穴にスプレーしてしまった油分を分解せずに取り除く方法

2018/08/26

2018/08/26 -

真夏のふとん干しと汚れ落とし 快適な眠りはふとんの丸洗いが一番!

2018/07/17

2018/07/17 -

部屋干しでも嫌な臭いを防ぐ 分割脱水で残水率の低下と乾燥時間の短縮を

2018/06/09

2018/06/09

イドカバネットは

衣類やお洗濯・お掃除など日常生活にまつわる情報を毎日お届けしています

気に入ったらFACEBOOKやTwitterから更新情報を入手してね

Facebookで更新情報をチェック!

関連記事

記事ランキング

-

食べ物や飲み物を洋服にこぼした時の適切な対処法

2017/12/08

2017/12/08 -

今年の大掃除 「生産性向上宣言」その1・ガスレンジ編

2017/12/07

2017/12/07 -

ウールやシルクなど、プロが教えるデリケート衣類の洗い方

2017/12/05

2017/12/05 -

汗やニオイがつきやすい冬のストール・マフラーの手洗い洗濯方法

2017/12/04

2017/12/04 -

洋服をしまう前にクリーニングする理由は ドライクリーニングと水洗いの特性

2017/11/04

2017/11/04 -

ゴシゴシ体を洗っている方は要注意!肌に優しい入浴の豆知識

2017/10/24

2017/10/24 -

柔軟剤を入れているのに何故かゴワゴワする 原因はこれだ!!

2017/10/22

2017/10/22 -

アイロンがけが超ラクになるシャツの洗濯テクニック!

2017/09/11

2017/09/11 -

洗濯しても取れないTシャツやタオルの嫌な臭いを取り除く方法

2017/08/28

2017/08/28 -

たたむ方が良い・たたまない方が良い衣類の見分け方

2017/08/21

2017/08/21

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス

GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス 今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ!

今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ! 洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策

洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策 乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ!

乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ! これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法

これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法 結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた

結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた 面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法

面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法 こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯”

こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯” 色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」

色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」 痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1

痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1 ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」

ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」 洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を

洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を 型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの?

型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの? 実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか?

実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか? つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」

つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」 エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには

エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法

ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法 100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方

100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方 荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ

荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ