イドカバネット > しみ抜きにはご注意を!とあるしみ抜き作業現場からの報告

きれい

2016/02/25

しみ抜きにはご注意を!とあるしみ抜き作業現場からの報告

このイドカバネットでお世話になって、何度かクリーニングやしみ抜きの現場の様子を記事にしました。

ともすれば、クリーニングは仕事を紹介するような機会が少なく、ともすれば我々の仕事は世間からガラパゴス状態になりかねない。ですから微力であれ、機会があるごとに紹介していきたいと思います。

下に続く

電車内や人混みなど

マスク着用を気にする場面など「エチケット用」として最適

呼吸がしやすく、蒸れないクールエアマスク「Be*AIR」

宅配・保管クリーニング(ラクリ)

皆さんは、しみ抜きといえば、どの様な作業を思い浮べるでしょうか。

洗剤とブラシで、職人がシミの個所をゴシゴシと落としている姿を、イメージとしてお持ちではないでしょうか。

実際に、その様なブラッシングも行われますし、ササラ掛けなどの高度な技術も存在します。

しかし昨今は、シミに応じた薬剤を、和裁用のへらや鹿の角を平たく加工したへらを使用して、馴染ますように抑えたり擦ったりして、シミを繊維から浮かび上がらせる、もしくは薬剤に溶け込ますような、しみ抜きも主流となっています。

しみ抜き作業で大切なことは、繊維を傷ませないことです。繊維が傷むと、色・柄が影響を受けて色剥げしたり、その個所の質感・風合いが損たりすると、しみ抜きそのものが出来なくなります。

ブラッシングやへらの使用も、必要最小限で繊維への影響を考えてしみ抜きしなければなりません。

時に、今回の事例は、ブラッシングはおろか、へらや手もみでさえかなり制限される素材でした。

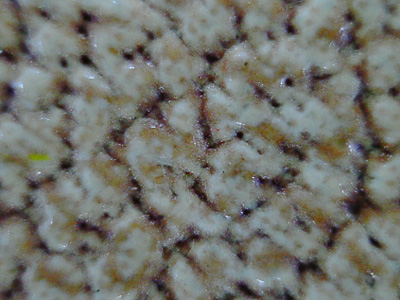

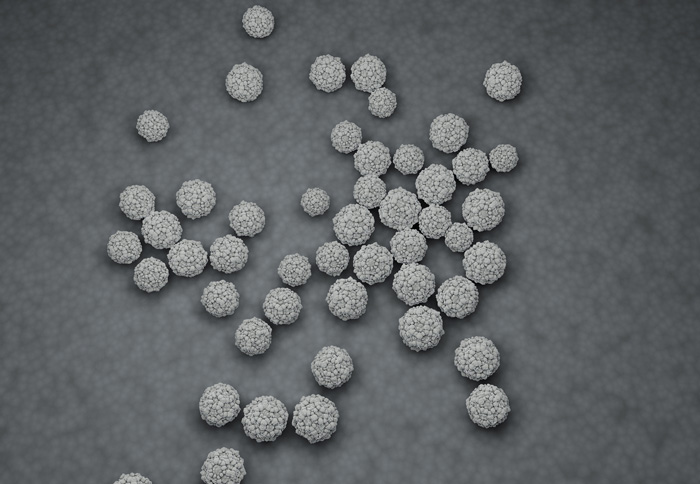

画像は、ポリウレタンコーティング参考資料です。

ポリウレタンコーティングのレザー素材の、白いジャケットですが、おそらくボールペンで線を引いてしまったようです。

胸元に一本のボールペンインクの線が、無残にくっきりと残っていました。

まずは、ボールペンインクの落とし方を説明しましょう。ボールペンインクの成分は、「染料」「樹脂」「溶剤」です。

染料と樹脂を混ぜて、それをアルコール系溶剤で溶かしてあります。このアルコール溶剤が蒸発して、染料が混ざった樹脂が固まって、この場合はインクのシミになったのです。

これをしみ抜きするには、インクが固着する逆の工程を行えばよいのです。すなわちインクの樹脂を溶かす溶剤と、界面活性剤を使用すれば、樹脂が溶けて染料が浮き上がりしみ抜きできるはずです。

但し、問題はこのジャケットの素材です。この合成皮革のジャケットは、ポリウレタン樹脂をコーティングされております。このポリウレタン樹脂は、ある種の有機溶剤で溶解します。インク落としの溶剤でも、溶解までは至らずとも、影響を受けて劣化し最悪ボロボロとはがれる可能性があります。

そもそもポリウレタンコーティングは、時間の経過とともに劣化してしまう素材です。

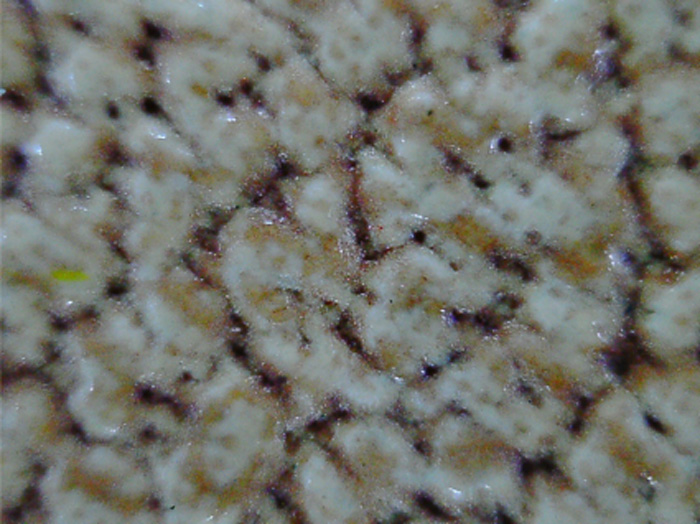

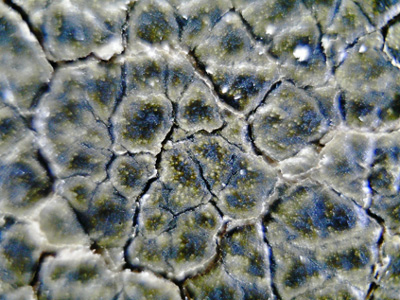

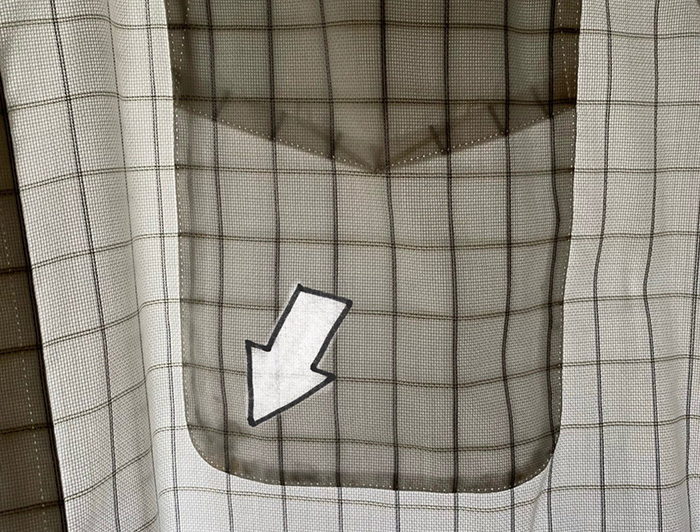

画像はマイクロスコープ(顕微鏡)にて観察した、劣化したポリウレタンコーティングです。経年劣化により、時間の経過とともに樹脂が崩壊していきます。結果、細かいヒビが無数に入り、これが進むとボロボロと剥がれだします。

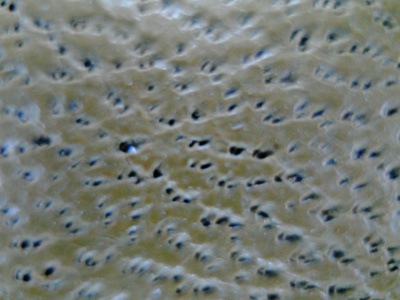

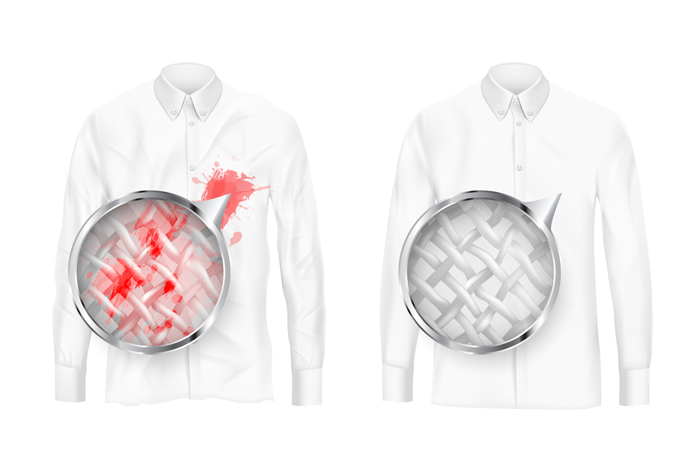

話を戻しますが、合成皮革の表面は一見ツルツルで、インクが入り込む要素がないように思われますが、実際のポリウレタンコーティングの表面は、下の画像のように凸凹しております。

凹の個所の影が黒く映って、毛穴のようにも見えますが、このような箇所にインクが入り込み固着すると、インクに対応したしみ抜き剤でもなかなか落とせません。

ましてや、しみ抜き剤に配合した溶剤が、ポリウレタン樹脂に悪影響を与える可能性があります。

リスクの高いしみ抜きとなりますが、お受けしたい以上は全力を尽くします。

このポリウレタンコーティングのジャケットについた、ボールペンインクのしみ抜きのやり方は、まずインクに対応した溶剤入りのしみ抜き剤を、インクの個所につけてそのまま5分程度馴染ませます。ブラッシングや手もみはしません。するとすれば、軽くへらで抑える程度です。5分経過後、柔らかい布などで、たたきながらしみ抜き剤を取り除き、しみ抜き専用の機械でしっかりとすすぎます。

ここまではインク抜きの手順通りですが、この意味に関しては、次にもう1工程加わります。

この時点では、もちろんインクはまだ残っています。現段階では、それは無視して、マイクロスコープ(顕微鏡)でインクのシミの周辺の、ポリウレタンコーティング状態を観察します。

もし、溶剤の影響で劣化が起こっていれば、表面に何らかの兆候が表れます。ひび割れなどが見受けられた時点で、このしみ抜きは中途ですが取りやめます。失敗しては元も子もありません。

参考ですが、下の画像は上の画像のポリウレタンコーティングが、劣化した様子です。ポリウレタンコーティングが溶剤の影響を受ければ、この画像のような兆候が見られるはずです。

溶剤の影響がないことを確認して、同じしみ抜き工程を繰り返します。

この様な作業手順を、5~6回ほど繰り返しました。勿論マイクロスコープでの確認は、毎回しっかりと確実に行いました。お陰様で、しみ抜き処理した跡形も残らず、きれいに落とせました。

リスクの高いしみ抜きは、手間をかけてでも難度を下げて、安全にかつ効果的に、そして技量以上のことはやらない。これがしみ抜きには、大切なことだと思います。

如何でしょうか。しみ抜きに対してのイメージが変わりましたか。今回のしみ抜きは、特殊な例ですが、他にも様々な手法を用いてしみ抜きをいたします。

また機会があるごとに、紹介いたしたいと思います。

使用した画像は、今回しみ抜きしたものではありません。全て参考のための資料です。

(文/Takeshi Tsukiyama)

TAKESHI TSUKIYAMAの最新記事

-

ノロウイルスの二次感染を防ぐ、嘔吐物が付着した物の処置・お洗濯方法

2017/10/25

2017/10/25 -

しみ抜きを依頼される前に、しみ抜きの現場からお客様にお伝えしたいこと

2017/10/14

2017/10/14 -

体内からでなく外部から目に見えない汚れが付着するメカニズム

2017/10/01

2017/10/01 -

衣類の機能性における表示について

2017/09/17

2017/09/17 -

ドライクリーニングの優位性を知れば、あなたの洋服が綺麗で長持ちに!

2017/09/05

2017/09/05 -

たまごの黄身は界面活性剤の役割⁉︎ イオンになる物質とならない物質

2017/08/22

2017/08/22 -

しみ抜きのワンポイントアドバイス(パート3) 何故 漂白剤を使うのか

2017/08/09

2017/08/09 -

しみ抜きのワンポイントアドバイス(パート2)汚れとシミの違いとは?

2017/07/28

2017/07/28 -

繊維別でわかりやすい しみ抜きのワンポイントアドバイス!

2017/07/15

2017/07/15 -

洋服や繊維製品を購入するときに注意して見るべき!原産国の不当表示

2017/07/02

2017/07/02

イドカバネットは

衣類やお洗濯・お掃除など日常生活にまつわる情報を毎日お届けしています

気に入ったらFACEBOOKやTwitterから更新情報を入手してね

Facebookで更新情報をチェック!

関連記事

記事ランキング

-

食べ物や飲み物を洋服にこぼした時の適切な対処法

2017/12/08

2017/12/08 -

今年の大掃除 「生産性向上宣言」その1・ガスレンジ編

2017/12/07

2017/12/07 -

ウールやシルクなど、プロが教えるデリケート衣類の洗い方

2017/12/05

2017/12/05 -

汗やニオイがつきやすい冬のストール・マフラーの手洗い洗濯方法

2017/12/04

2017/12/04 -

洋服をしまう前にクリーニングする理由は ドライクリーニングと水洗いの特性

2017/11/04

2017/11/04 -

ゴシゴシ体を洗っている方は要注意!肌に優しい入浴の豆知識

2017/10/24

2017/10/24 -

柔軟剤を入れているのに何故かゴワゴワする 原因はこれだ!!

2017/10/22

2017/10/22 -

アイロンがけが超ラクになるシャツの洗濯テクニック!

2017/09/11

2017/09/11 -

洗濯しても取れないTシャツやタオルの嫌な臭いを取り除く方法

2017/08/28

2017/08/28 -

たたむ方が良い・たたまない方が良い衣類の見分け方

2017/08/21

2017/08/21

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス

GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス 今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ!

今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ! 洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策

洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策 乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ!

乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ! これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法

これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法 結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた

結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた 面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法

面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法 こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯”

こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯” 色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」

色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」 痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1

痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1 ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」

ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」 洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を

洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を 型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの?

型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの? 実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか?

実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか? つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」

つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」 エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには

エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法

ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法 100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方

100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方 荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ

荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ