「真綿の布団」この真綿は「綿」ではなく「絹」のこと

絹糸を作っているのはだ~れだ?

こんにちは。

絹糸の美しさに魅せられている、生まれも育ちも滋賀県大津市という生粋の湖国人間の「みか」と申します。よろしくお願いします。

私は趣味で洋裁をしますので、色んな布を見るのが大好きです♪

手芸店などに行ったらしばらく離れないくらいに。(笑)

下に続く

電車内や人混みなど

マスク着用を気にする場面など「エチケット用」として最適

呼吸がしやすく、蒸れないクールエアマスク「Be*AIR」

宅配・保管クリーニング(ラクリ)

多種多様の素材に染色(柄)、織り、組み合わせ、ボタンや小物類は見ていて飽きませんが、

布での一押しはやっぱり「絹」ですよね。(「絹布」は「けんぷ」と読みます。)

優雅な光沢、手触り、ドレープ…ため息でちゃいます、お値段も。(笑)

さすが「繊維の女王」です。

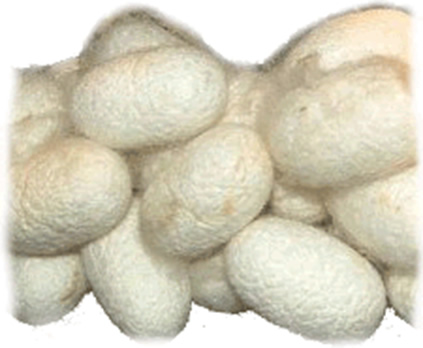

そんな美しい絹糸をせっせと作っているのは『蚕』(かいこ)です。

一生の間に桑の葉を約20g食べて25日で成長します。大人(熟蚕)になったら全身が黄金色になるんですって!

大人になった蚕は、1分間に約60回頭を振りながら糸を吐糸口から吐き出しながら繭(まゆ)を作ります。その頭を振る動作を『シルク・ウェーブ』と言います。1300~1500mを2日かけて糸を吐き、その後蚕はさなぎになり、約10日で蛾になります。お疲れさまです。

絹糸のふしぎ

この繭を熱湯に入れてほぐしながら糸にするのですが、一番初めにこの方法を発見したのはほんの偶然からだったようです。

絹の発祥は紀元前2460年ごろ中国の黄帝の王妃・西陵がお湯の中に繭(まゆ)を落としてしまい、それを箸で拾い上げようとしたときに箸に巻きついてきたのが絹糸の発見といわれております。

http://www.marusyosangyo.jp/kawariito/silk.htm

(参照「生糸、絹糸、シルク」より引用しました。)

ネクタイ1本分では、繭140個分を使うそうですが、着物になると、3000個分は必要だそうです。

絹糸は、昔はとっても高価な・貴重なものだったので、金と同じ価値があったそうです。1gで9000mにもなるほど極細の糸です。これは、繊維の長さを表す基本単位にもなっています。

また、絹貿易のために中国の西安(長安)からトルコのアンタキアを結ぶ7000㎞を『シルクロード』というようになったのは、あまりにも有名な話です。

ちなみに、シルクロードの最初の部分「シルクロードの最初の区間、天山回廊の交易路網」は2014年に世界遺産登録されました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC38%E5%9B%9E%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

(「第38回世界遺産委員会」より)

シルクロードの7000kmって、どんな旅だったのでしょうね。山河あり、砂漠ありでとても

厳しい道のりだったことは想像に難くありません。また、そこに流れる悠久の時間を感じます。と、ちょっと脱線。(笑)

世界遺産といえば、富岡製糸場と絹産業遺産群も2014年に決定したのは記憶に新しいですね。

世界遺産としての価値

「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、長い間生産量が限られていた生糸の大量生産を実現した「技術革新」と、世界と日本との間の技術の「交流」を主題とした近代の絹産業に関する遺産です。

日本が開発した生糸の大量生産技術は、かつて一部の特権階級のものであった絹を世界中の人々に広め、その生活や文化をさらに豊かなものに変えました。

http://worldheritage.pref.gunma.jp/ja/tkn/

最後に

シルクは18種類のアミノ酸(タンパク質)からできていますので、お肌との相性は抜群ですし、着心地も最高です!

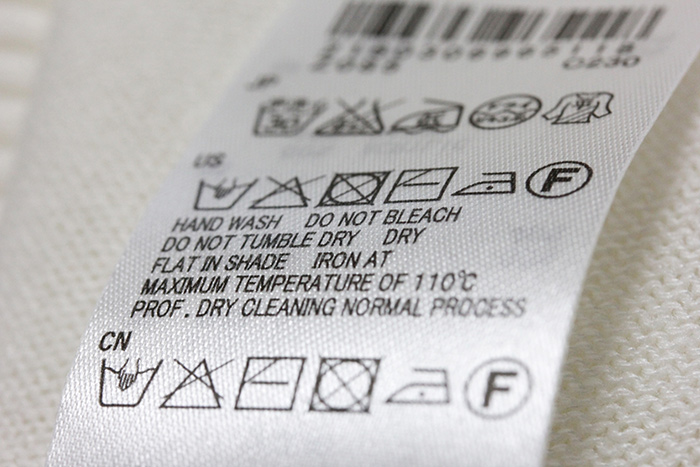

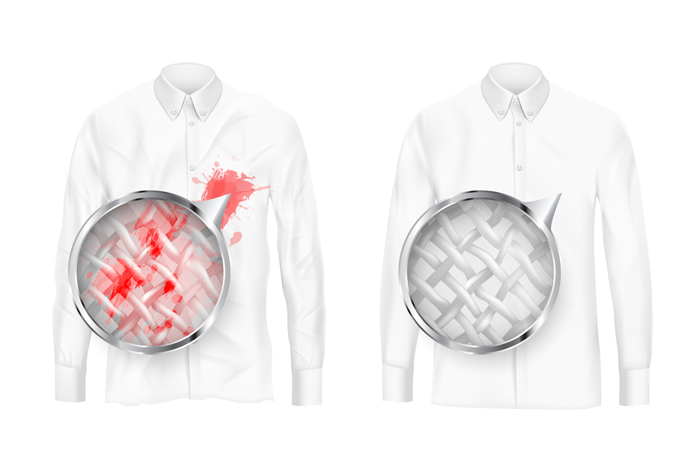

でもこんなに繊細な糸ですから、取り扱いには細心の注意が必要です。シルクのネクタイや服を着ている時に食べこぼしが付いても、決してこすらないようにしてくださいね。

それから。

「真綿の布団」って言いますが、この真綿は「綿」(めん)ではなく「絹」のことです。

う~ん、気持ちいいでしょうね。ぐっすり寝られそうです。今でも手作りの真綿布団は作られていて滋賀県にも工場がありますが、こちらでも後継者不足が深刻なんだそうです。

みか(Mika) みか(Mika)洋裁や手芸が大好きな生粋の関西人♪ 繊維製品品質管理士の資格を活かすべく地道に奮闘中! |

MIKAの最新記事

-

洋服のケアラベル見た事がありますか?ケアラベルにはお手入れ情報がいっぱい!

2021/07/06

2021/07/06 -

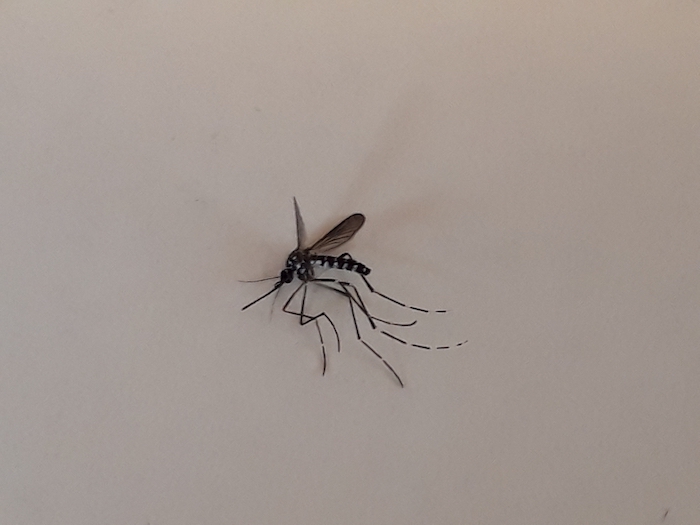

蚊に刺されにくい服はこれ!刺されないようにするために気をつけたいこと

2021/06/24

2021/06/24 -

洗濯における時短のワナ?! すすぎと洗剤、柔軟剤の関係

2021/06/14

2021/06/14 -

紫外線の影響はお肌だけではない!? 気をつけたい衣類の色褪せについて

2021/06/02

2021/06/02 -

梅雨時期は特に気を付けたい!カビの発生条件4つの鉄則

2021/05/21

2021/05/21 -

洗剤にも適材適所!ややこしいのは重曹・セスキ・クエン酸の使い分け?

2021/05/11

2021/05/11 -

捨てる前にちょっと一工夫 インテリアにもなる消臭剤を作ってみませんか

2018/07/25

2018/07/25 -

だらしなく見られるとビジネスでも大損!クールビズで決めたいポイント

2018/06/19

2018/06/19 -

本当は違う「洗える」ことと「きれいにする」こと

2018/03/14

2018/03/14 -

早期の処置が共通ポイント=汚れと虫歯の類似性について

2018/03/02

2018/03/02

イドカバネットは

衣類やお洗濯・お掃除など日常生活にまつわる情報を毎日お届けしています

気に入ったらFACEBOOKやTwitterから更新情報を入手してね

Facebookで更新情報をチェック!

関連記事

記事ランキング

-

食べ物や飲み物を洋服にこぼした時の適切な対処法

2017/12/08

2017/12/08 -

今年の大掃除 「生産性向上宣言」その1・ガスレンジ編

2017/12/07

2017/12/07 -

ウールやシルクなど、プロが教えるデリケート衣類の洗い方

2017/12/05

2017/12/05 -

汗やニオイがつきやすい冬のストール・マフラーの手洗い洗濯方法

2017/12/04

2017/12/04 -

洋服をしまう前にクリーニングする理由は ドライクリーニングと水洗いの特性

2017/11/04

2017/11/04 -

ゴシゴシ体を洗っている方は要注意!肌に優しい入浴の豆知識

2017/10/24

2017/10/24 -

柔軟剤を入れているのに何故かゴワゴワする 原因はこれだ!!

2017/10/22

2017/10/22 -

アイロンがけが超ラクになるシャツの洗濯テクニック!

2017/09/11

2017/09/11 -

洗濯しても取れないTシャツやタオルの嫌な臭いを取り除く方法

2017/08/28

2017/08/28 -

たたむ方が良い・たたまない方が良い衣類の見分け方

2017/08/21

2017/08/21

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス

GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス 今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ!

今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ! 洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策

洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策 乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ!

乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ! これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法

これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法 結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた

結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた 面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法

面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法 こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯”

こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯” 色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」

色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」 痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1

痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1 ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」

ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」 洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を

洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を 型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの?

型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの? 実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか?

実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか? つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」

つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」 エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには

エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法

ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法 100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方

100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方 荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ

荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ