イドカバネット > たまごの黄身は界面活性剤の役割⁉︎ イオンになる物質とならない物質

お洗濯

2017/08/22

たまごの黄身は界面活性剤の役割⁉︎ イオンになる物質とならない物質

フライパンに油を入れて熱し、そこに溶き玉子を入れて、そして玉子が固まる前にご飯を入れて素早くかき混ぜながら炒めていくと、パラパラでおいしいチャーハンが出来上がります。これは玉子の黄身が油を含み、ご飯粒の表面をコーティングして、ご飯をより美味しくするチャーハンになるそうです。

つまりは食用油の油分と、ご飯の水分を融合させる界面活性剤の役目をしています。これは玉子の黄身の成分であるレシチンが、界面活性の能力を持っているからです。

下に続く

宅配・保管クリーニング(ラクリ)

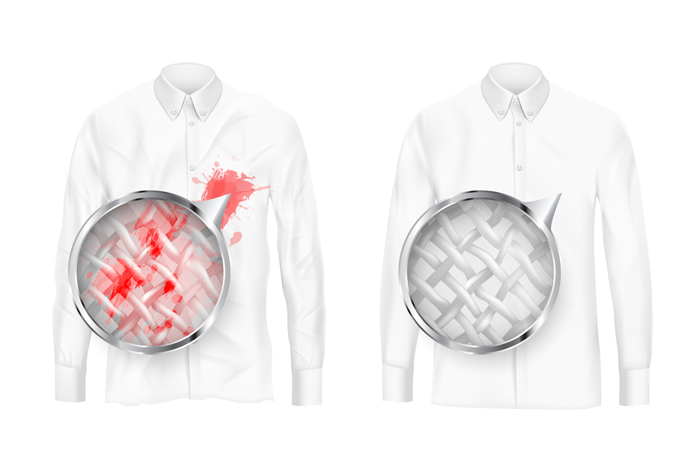

界面活性剤と言うと、何か物々しい化学物質のように思いますが、そもそも界面活性剤とは固有の物質ではなく、界面活性の能力を持つモノの総称です。

日用品で界面活性剤と言えば、洗剤の主成分として知られていますが、洗剤の成分表示を見てもなかなか理解はできないと思われます。

ごく簡単に解説いたしますと、〇〇〇ナトリウムとか○○○カリウムなど、最後にナトリウムやカリウムが付く物質は、イオンになる界面活性剤で、このナトリウム・カリウムが水に溶けます。これが無い界面活性剤は、ただの油と言えます。

もう少し解りやすく言いますと、塩は塩化ナトリウムですが、このナトリウムがイオンになるのと、界面活性剤のナトリウムがイオンになるのは同じ現象です。

ナトリウム・カリウム以外に語尾にエーテルと付く界面活性剤は、イオンにならない界面活性剤です。これは砂糖と同じような現象で、水に溶けていくことができます。その他、アルキルとかベンゼンなどと書いてあるものは、この部分は油の形・種類を表しています。

最後に、よく勘違いされる語句として、スルホン硫酸とかアルキル硫酸とか書いてある界面活性剤があります。

「えっ、硫酸・・・怖い。」などと思われますが、この場合の硫酸はイオウのことです。イオウも印象が良くないかもしれませんが、原子レベルで言えばイオウは酸素の仲間で、酸素の特色より力が強いと考えてください。

その酸素の特色とは界面活性剤の場合、油の成分と水の成分を結合させる働きで、イオウはその働きが酸素より強いと考えていただくと間違いではないです。

あいまいな説明ばかりですが、ご理解頂けるようにかなりかみ砕いた説明をしました。

細部を指摘されるとチョット怪しいですが、これを機に洗剤の成分にも興味を持っていただければ幸いです。

つまりは食用油の油分と、ご飯の水分を融合させる界面活性剤の役目をしています。これは玉子の黄身の成分であるレシチンが、界面活性の能力を持っているからです。

下に続く

電車内や人混みなど

マスク着用を気にする場面など「エチケット用」として最適

呼吸がしやすく、蒸れないクールエアマスク「Be*AIR」

宅配・保管クリーニング(ラクリ)

界面活性剤と言うと、何か物々しい化学物質のように思いますが、そもそも界面活性剤とは固有の物質ではなく、界面活性の能力を持つモノの総称です。

日用品で界面活性剤と言えば、洗剤の主成分として知られていますが、洗剤の成分表示を見てもなかなか理解はできないと思われます。

ごく簡単に解説いたしますと、〇〇〇ナトリウムとか○○○カリウムなど、最後にナトリウムやカリウムが付く物質は、イオンになる界面活性剤で、このナトリウム・カリウムが水に溶けます。これが無い界面活性剤は、ただの油と言えます。

もう少し解りやすく言いますと、塩は塩化ナトリウムですが、このナトリウムがイオンになるのと、界面活性剤のナトリウムがイオンになるのは同じ現象です。

ナトリウム・カリウム以外に語尾にエーテルと付く界面活性剤は、イオンにならない界面活性剤です。これは砂糖と同じような現象で、水に溶けていくことができます。その他、アルキルとかベンゼンなどと書いてあるものは、この部分は油の形・種類を表しています。

最後に、よく勘違いされる語句として、スルホン硫酸とかアルキル硫酸とか書いてある界面活性剤があります。

「えっ、硫酸・・・怖い。」などと思われますが、この場合の硫酸はイオウのことです。イオウも印象が良くないかもしれませんが、原子レベルで言えばイオウは酸素の仲間で、酸素の特色より力が強いと考えてください。

その酸素の特色とは界面活性剤の場合、油の成分と水の成分を結合させる働きで、イオウはその働きが酸素より強いと考えていただくと間違いではないです。

あいまいな説明ばかりですが、ご理解頂けるようにかなりかみ砕いた説明をしました。

細部を指摘されるとチョット怪しいですが、これを機に洗剤の成分にも興味を持っていただければ幸いです。

(文/Takeshi Tsukiyama)

TAKESHI TSUKIYAMAの最新記事

-

ノロウイルスの二次感染を防ぐ、嘔吐物が付着した物の処置・お洗濯方法

2017/10/25

2017/10/25 -

しみ抜きを依頼される前に、しみ抜きの現場からお客様にお伝えしたいこと

2017/10/14

2017/10/14 -

体内からでなく外部から目に見えない汚れが付着するメカニズム

2017/10/01

2017/10/01 -

衣類の機能性における表示について

2017/09/17

2017/09/17 -

ドライクリーニングの優位性を知れば、あなたの洋服が綺麗で長持ちに!

2017/09/05

2017/09/05 -

たまごの黄身は界面活性剤の役割⁉︎ イオンになる物質とならない物質

2017/08/22

2017/08/22 -

しみ抜きのワンポイントアドバイス(パート3) 何故 漂白剤を使うのか

2017/08/09

2017/08/09 -

しみ抜きのワンポイントアドバイス(パート2)汚れとシミの違いとは?

2017/07/28

2017/07/28 -

繊維別でわかりやすい しみ抜きのワンポイントアドバイス!

2017/07/15

2017/07/15 -

洋服や繊維製品を購入するときに注意して見るべき!原産国の不当表示

2017/07/02

2017/07/02

イドカバネットは

衣類やお洗濯・お掃除など日常生活にまつわる情報を毎日お届けしています

気に入ったらFACEBOOKやTwitterから更新情報を入手してね

Facebookで更新情報をチェック!

関連記事

記事ランキング

-

食べ物や飲み物を洋服にこぼした時の適切な対処法

2017/12/08

2017/12/08 -

今年の大掃除 「生産性向上宣言」その1・ガスレンジ編

2017/12/07

2017/12/07 -

ウールやシルクなど、プロが教えるデリケート衣類の洗い方

2017/12/05

2017/12/05 -

汗やニオイがつきやすい冬のストール・マフラーの手洗い洗濯方法

2017/12/04

2017/12/04 -

洋服をしまう前にクリーニングする理由は ドライクリーニングと水洗いの特性

2017/11/04

2017/11/04 -

ゴシゴシ体を洗っている方は要注意!肌に優しい入浴の豆知識

2017/10/24

2017/10/24 -

柔軟剤を入れているのに何故かゴワゴワする 原因はこれだ!!

2017/10/22

2017/10/22 -

アイロンがけが超ラクになるシャツの洗濯テクニック!

2017/09/11

2017/09/11 -

洗濯しても取れないTシャツやタオルの嫌な臭いを取り除く方法

2017/08/28

2017/08/28 -

たたむ方が良い・たたまない方が良い衣類の見分け方

2017/08/21

2017/08/21

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス

GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス 今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ!

今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ! 洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策

洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策 乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ!

乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ! これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法

これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法 結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた

結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた 面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法

面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法 こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯”

こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯” 色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」

色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」 痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1

痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1 ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」

ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」 洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を

洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を 型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの?

型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの? 実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか?

実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか? つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」

つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」 エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには

エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法

ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法 100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方

100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方 荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ

荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ