イドカバネット > 日本の“おもてなし”文化の一つ お客様をあたたかく迎える「おしぼり」

きれい

2021/07/21

日本の“おもてなし”文化の一つ お客様をあたたかく迎える「おしぼり」

いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開幕します。

本来であれば、世界中からたくさんの人が訪れ、大変な盛り上がりとなるはずの大イベントですが、コロナ禍ではそうもいきません。

日本の文化である「おもてなし」を体感していただく良い機会でもあったのに、残念です。

おもてなしといえば、飲食店などで出される“おしぼり”もその一つ。

海外で食事をすると、ナプキンはあっても濡れたおしぼりが出てくることはなく、食事前に「おしぼりで手を拭きたい!」という衝動にかられます。(中国でおしぼりが出ることはありましたが、有料でした)

暑い季節はキンキンに冷やし、寒くなれば温めてお客様を迎える。

おしぼりは日本特有のおもてなしなのです。

下に続く

電車内や人混みなど

マスク着用を気にする場面など「エチケット用」として最適

呼吸がしやすく、蒸れないクールエアマスク「Be*AIR」

宅配・保管クリーニング(ラクリ)

東日本おしぼり協同組合のHPによると、おしぼりの歴史は、『古事記』や『源氏物語』の時代まで遡るそうです。お公家さんが客人を家に招く際に、濡れた布を出して迎えました。

江戸時代には、旅籠(はたご)の玄関先に水を張った桶と手ぬぐいが用意され、客は手ぬぐいを桶の水に浸してしぼり、汚れた手や足をぬぐいました。

この“しぼる”という行為が、おしぼりの語源になったと言われているそうです。

戦後、おしぼりは多くの飲食店等で出されるようになりましたが、時代の流れとともに、使い捨ての紙おしぼりが増えていきました。

紙製は、最近こそ一部、再生紙が使われることもありますが、やはり廃棄するゴミが問題になっています。

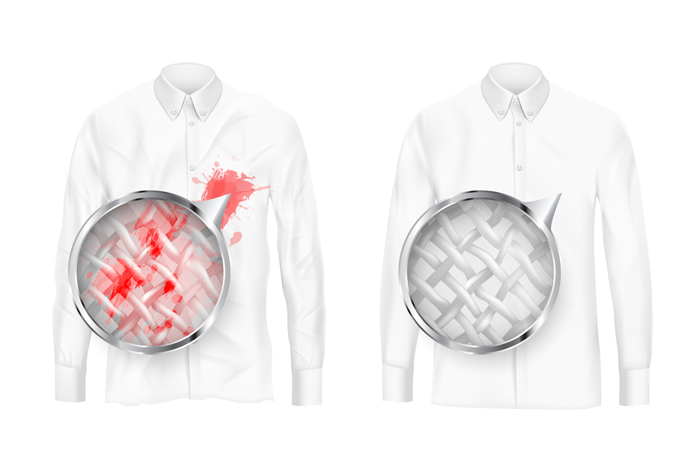

一方、布おしぼりはキレイに洗って、くり返し利用するので、ゴミ減量で環境に優しく、今の時代に合ったサービスといえます。

(布おしぼりを高速で巻いて包装する機械)

飲食店等におしぼりをレンタルする専門工場では、厳しい衛生基準による洗浄と消毒が行われ、また最近では、抗菌・抗ウイルス加工のおしぼりも登場しています。

コロナが収束し、また世界中から多くの観光客が日本を訪れるようになったら、冷たいおしぼり・温かいおしぼりを用意して、迎えてあげたいですね。

この記事を書いた人

日笠京介(Kyosuke Hikasa) 日笠京介(Kyosuke Hikasa)ゼンドラ株式会社・取締役 リネンサプライ工場の取材をメインに、全国(たまに海外も)を飛び回るが、最近はコロナで出張もできず飲みにも行けず、悶々と過ごしている。愛犬(バーニーズ)が唯一の癒し。 |

日笠京介の最新記事

-

SDGs~つくる責任つかう責任~ 衣類購入→リサイクルの循環サイクルを少しだけ延ばす

2021/07/09

2021/07/09 -

ロボット技術で社会が変わる 障害ある人たちの雇用を創出する“分身”

2021/06/29

2021/06/29 -

国民によって価値観が違う「キレイの基準」って難しいです

2021/06/17

2021/06/17 -

ペット用品のお洗濯 洗濯機か手洗いか、それともコインランドリー⁉

2021/06/07

2021/06/07 -

タオルのイヤなニオイをなんとかしたい!プロがやるのは「80℃・10分」の“消毒”です

2021/05/26

2021/05/26 -

コロナ禍の巣ごもり生活 ホテルのシーツが恋しい!?

2021/05/14

2021/05/14

Facebookで更新情報をチェック!

関連記事

記事ランキング

-

食べ物や飲み物を洋服にこぼした時の適切な対処法

2017/12/08

2017/12/08 -

今年の大掃除 「生産性向上宣言」その1・ガスレンジ編

2017/12/07

2017/12/07 -

ウールやシルクなど、プロが教えるデリケート衣類の洗い方

2017/12/05

2017/12/05 -

汗やニオイがつきやすい冬のストール・マフラーの手洗い洗濯方法

2017/12/04

2017/12/04 -

洋服をしまう前にクリーニングする理由は ドライクリーニングと水洗いの特性

2017/11/04

2017/11/04 -

ゴシゴシ体を洗っている方は要注意!肌に優しい入浴の豆知識

2017/10/24

2017/10/24 -

柔軟剤を入れているのに何故かゴワゴワする 原因はこれだ!!

2017/10/22

2017/10/22 -

アイロンがけが超ラクになるシャツの洗濯テクニック!

2017/09/11

2017/09/11 -

洗濯しても取れないTシャツやタオルの嫌な臭いを取り除く方法

2017/08/28

2017/08/28 -

たたむ方が良い・たたまない方が良い衣類の見分け方

2017/08/21

2017/08/21

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ

Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス

GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス 今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ!

今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ! 洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策

洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策 乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ!

乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ! これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法

これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法 結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた

結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた 面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法

面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法 こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯”

こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯” 色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」

色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」 痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1

痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1 ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」

ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」 洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を

洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を 型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの?

型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの? 実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか?

実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか? つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」

つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」 エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには

エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法

ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法 100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方

100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方 荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ

荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ